Conviene davvero installare un impianto fotovoltaico con accumulo? Costi, risparmi e regole da sapere

L’impianto fotovoltaico con accumulo rappresenta oggi una delle soluzioni più efficaci per rendere una casa indipendente dai rincari energetici. In questo articolo scopriremo come funziona, quanto costa, quali incentivi esistono e perché conviene investire oggi nell’energia solare, anche senza incentivi straordinari

Indice

Negli ultimi anni si sta delineando in modo sempre più forte la necessità di avvicinarsi all’indipendenza energetica, non solo a livello di Paese ma anche a livello di singolo cittadino. Le crisi internazionali ci hanno insegnato che dipendiamo ancora troppo dall’estero per l’energia, e l’altalena dei costi energetici si sono fatti sentire in modo importante sulle bollette. In tale ottica installare un impianto fotovoltaico con accumulo significa non solo assicurarsi energia pulita e gratuita per decenni, ma soprattutto abbattere drasticamente la dipendenza dalla rete elettrica, mettendosi al riparo dai possibili rincari futuri.

Ma un impianto fotovoltaico con accumulo non serve solo a tagliare le bollette ma, dal punto di vista della sicurezza energetica, disporre di pannelli solari e batterie significa avere una fonte autonoma di elettricità: anche in caso di blackout o emergenze, la casa può continuare a funzionare con l’energia accumulata. Inoltre, l’installazione di un impianto fotovoltaico accresce il valore immobiliare della casa, rendendola più appetibile sul mercato. Questo è particolarmente vero alla luce delle nuove direttive europee sulle “case green”, che spingono verso edifici a basse emissioni: una casa dotata di fotovoltaico e accumulo sarà in linea con gli standard futuri, aumentando il suo valore intrinseco. Infine, c’è il beneficio per l’ambiente: ogni kWh autoprodotto da fonti rinnovabili è un kWh in meno generato da fonti fossili, con conseguente riduzione di emissioni di CO₂ e inquinamento.

Il mercato dopo i grandi incentivi: un investimento strategico e consapevole

Oggi ci troviamo però di fronte ad un mercato profondamente diverso a quello di solo pochi anni fa. Infatti nei primi anni dopo il covid, in Italia abbiamo assistito a incentivi straordinari (in particolare il Superbonus 110%) che hanno spinto moltissime persone a installare impianti fotovoltaici praticamente a costo zero ma che al contempo hanno portato ad un aumento incontrollato dei prezzi. Oggi quelle agevolazioni sono terminate e dopo la “sbornia” dei bonus, i prezzi degli impianti fotovoltaici si sono stabilizzati: non è più possibile installare impianti fotovoltaici a costo zero, però anche senza contributi eccezionali, gli incentivi “ordinari” (di cui parleremo a breve) rendono ancora molto conveniente l’investimento in un impianto fotovoltaico con accumulo, con tempi di ritorno ragionevoli grazie al risparmio in bolletta e ai meccanismi di autoconsumo.

In questo articolo faremo una panoramica il più ampia possibile sul tema dell’impianto fotovoltaico: vedremo come è fatto un impianto fotovoltaico con accumulo, vedremo come può servire non solo la classica villetta unifamiliare, ma anche chi abita in condominio, analizzeremo i costi e le detrazioni fiscali a disposizione. Vedremo i principi di funzionamento e le pratiche burocratiche necessarie per installarlo.

Come funziona un impianto fotovoltaico

I tre principali di un impianto fotovoltaico con accumulo sono:

- i pannelli fotovoltaici;

- l’inverter;

- le batterie (sistema di accumulo).

Vediamoli nel dettaglio.

I pannelli fotovoltaici: dal sole alla corrente elettrica

I pannelli fotovoltaici sono la componente più visibile dell’impianto: generalmente sono installati sui tetti a falda o sui tetti piani con una struttura di supporto che ne garantisca la necessaria inclinazione o ancora su pergole o altre strutture autonome. Il loro compito è, banalmente, catturare la luce del sole e convertirla in energia elettrica tramite l’effetto fotovoltaico.

Come sono nati i pannelli fotovoltaici?

La storia dei pannelli solari affonda le radici nell’Ottocento. Nel 1839 il fisico francese Edmond Becquerel scoprì casualmente come la luce del sole potesse generare un piccolo flusso di corrente elettrica in alcuni materiali. Decenni più tardi, nel 1879, l’inventore americano Charles Fritts realizzò il primo rudimentale pannello solare utilizzando il selenio semiconduttore ricoperto da una sottilissima pellicola d’oro: il dispositivo produceva elettricità dal sole, sebbene con un rendimento di appena circa l’1%.

Un salto teorico fondamentale si ebbe nel 1905, quando Albert Einstein spiegò l’effetto fotoelettrico introducendo il concetto di quanti di luce (fotoni) – un lavoro che gli valse il premio Nobel per la Fisica nel 1921.

Ma dal punto di vista pratico la tecnologia fotovoltaica compì progressi decisivi solo a metà del Novecento. Infatti nel 1954 i Bell Labs svilupparono la prima cella fotovoltaica in silicio capace di generare una corrente elettrica misurabile. Solo pochi anni più tardi, nel 1958, dei pannelli solari alimentavano il satellite Vanguard I in orbita attorno alla Terra.

Nel 1963 la società giapponese Sharp fu la prima a commercializzare moduli fotovoltaici prodotti in serie. Da allora i pannelli fotovoltaici sono passati da soluzioni sperimentali a diffondersi su larga scala, soprattutto a partire dalla crisi petrolifera degli anni ’70 che incentivò la ricerca di fonti energetiche alternative.

Come un pannello fotovoltaico converte la luce in elettricità

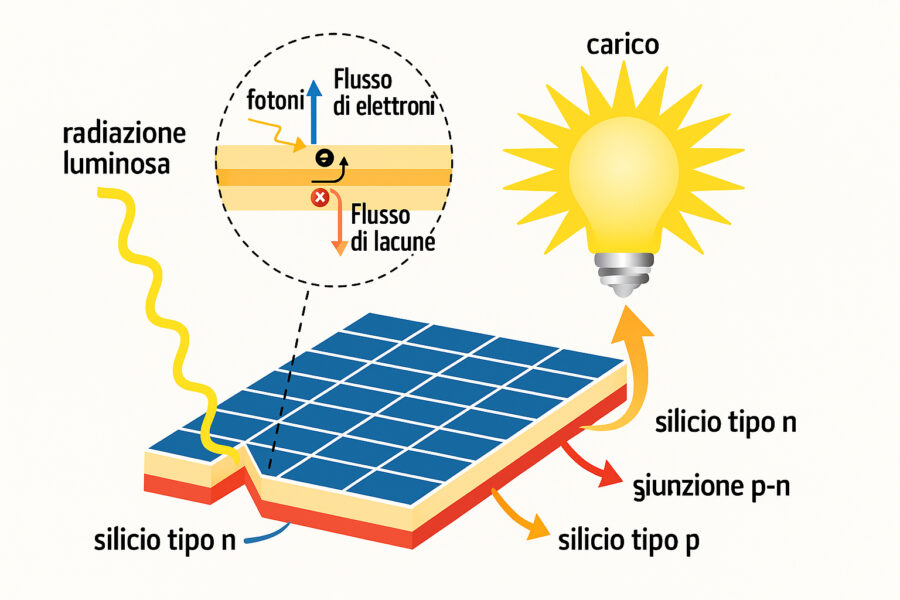

Il cuore di un pannello fotovoltaico è la cella fotovoltaica, un piccolo dispositivo quadrato di materiale semiconduttore (solitamente silicio) appositamente trattato con impurità per creare due zone con proprietà elettriche opposte (processo chiamato drogaggio).

Una cella fotovoltaica è tipicamente composta da tre strati: l’elettrodo negativo, rivolto verso la fonte di luce (il sole), uno strato di silicio centrale e l’elettrodo positivo nella parte inferiore. Lo strato di silicio a sua volta è trattato in due modi differenti:

- sul lato superiore del silicio si aggiunge il fosforo, ottenendo il silicio di tipo N (ricco di elettroni liberi, con carica negativa);

- sul lato inferiore del silicio si aggiunge un atomo come il boro, ottenendo il silicio di tipo P (che presenta una carenza di elettroni, cioè delle “lacune” cariche positivamente).

Nel punto di contatto tra i due tipi di silicio (la giunzione p-n) si crea un campo elettrico interno. Quando i fotoni della luce solare colpiscono la cella, la loro energia viene assorbita dal silicio e riesce a liberare alcuni elettroni dai legami atomici (il principio fisico alla base dell’effetto fotovoltaico). Così facendo si generano coppie di cariche opposte all’interno del materiale: elettroni liberi (cariche negative) e lacune lasciate dagli elettroni (cariche positive). Il campo elettrico interno della giunzione spinge gli elettroni verso la regione di tipo N e le lacune verso la regione di tipo P, separandoli. Collegate fra loro attraverso un circuito esterno, queste cariche generano una corrente elettrica continua utilizzabile.

Per capire come viene calcolata la potenza di un pannello fotovoltaico (Watt) dobbiamo capire quali sono le altre due grandezze fisiche interessate: cioè i Volt e gli Ampere.

La relazione generica è: Watt = Volt * Ampere

- I volt (V) misurano la tensione elettrica, cioè l’intensità con cui gli elettroni vengono spinti dentro il circuito. Nel caso della nostra cella fotovoltaica, ci indica con quanta forza gli elettroni che vengono liberati grazie al sole si spostano da un lato all’altro della lastra di silicio. Maggiore è questa forza, maggiore è la tensione elettrica. Mediamente una cella fotovoltaica produce una tensione di 0,5 Volt;

- Gli Ampere (A) misurano la corrente elettrica generata, cioè la quantità di elettroni che si liberano dai loro legami grazie al sole. Naturalmente maggiore è il numero di elettroni liberati e maggiore è la corrente generata. Banalmente con più luce vengono liberati più elettroni (anche se questa cosa dipende anche dall’efficienza della cella). Una cella fotovoltaica delle dimensioni di circa 15x15cm, generalmente genera una corrente di 6-7 A.

Quindi una cella fotovoltaica produce una potenza pari a 0,5V*7A=3,5W.

Ecco che, per avere potenze adeguate, è necessario collegare molte celle in serie e in parallelo (per non ottenere correnti troppo elevate) ottenendo così un pannello fotovoltaico.

Un pannello fotovoltaico è composto da un numero minimo di 32 celle ad un numero massimo di 144 celle. Ma tipicamente i pannelli usati nel residenziale contengono da 60 a 72 celle.

Mediamente un pannello moderno da 60 celle ha 30V, 11,4A per un totale di circa 350Watt. Anche se pannelli più efficienti, che superano anche i 400Watt sono sempre più diffusi.

Pannelli in silicio monocristallino e policristallino

Esistono vari tipi di pannelli fotovoltaici, ma quelli che si sono imposti sul mercato sono in silicio monocristallino o policristallino.

- I pannelli monocristallini hanno generalmente aspetto nero e uniforme, sono più costosi ma anche più efficienti in particolare in condizioni di luce perpendicolare e rendimenti tipicamente dal 18% al 21%;

- I pannelli policristallini invece sono di colore blu brillante, costano un po’ meno e hanno efficienze leggermente inferiori, con rendimenti intorno al 15-17%. In compenso hanno un rendimento maggiore quando la luce è diffusa e non diretta.

Pertanto si preferisce installare i pannelli in silicio policristallino quando le condizioni di illuminazione non sono ottimali, mentre si preferiscono quelli in silicio monocristallino quando la luce del sole è abbondante.

Banalmente in Centro-Nord Europa, dove le condizioni climatiche sono meno stabili, si preferiscono i pannelli in silicio policristallino; in Italia dove ci sono molte giornate di sole all’anno, si preferiscono i pannelli in silicio monocristallino.

Per quanto riguarda la durata, i pannelli fotovoltaici moderni sono molto affidabili: sono progettati per durare oltre 25-30 anni, mantenendo gran parte della loro potenza (di solito i produttori garantiscono almeno il 70%-80% della potenza dopo 25 anni). Chiaramente la massimizzazione della produzione dipende anche dall’ambiente: rendono di più se ben esposti (orientati idealmente a sud e inclinati attorno ai 30-35° alle nostre latitudini) e puliti (polvere o ombre ne riducono l’output).

L’inverter: trasformare l’energia prodotta da continua ad alternata

Abbiamo appena detto che l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici è in corrente continua (DC), ma il sistema elettrico e tutti gli apparecchi che utilizziamo vanno a corrente alternata (AC). Per effettuare questa conversione è necessario un’apparecchiatura intermedia: l’inverter.

Questo dispositivo ha anche un’altra funzione: la gestione dei flussi energetici tra pannelli, utenze, rete e batterie di accumulo (quando presenti).

In sostanza un inverter monitora in tempo reale quanta energia stanno producendo i pannelli, quanta ne sta richiedendo la casa e lo stato di carica della batteria. In base a questi fattori, decide dove inviare l’elettricità. Durante il giorno, se i pannelli producono più di quanto la casa consuma, l’inverter dirotta l’eccesso verso la batteria per caricarla. Se invece la produzione solare non è sufficiente a coprire i carichi (ad esempio durante un temporale o al tramonto), l’inverter può prelevare l’energia mancante dalla batteria (se carica) o dalla rete elettrica esterna.

Gli inverter moderni, oltre ad essere quasi sempre predisposti per la gestione dell’accumulo, sono sempre più spesso anche dispositivi smart: infatti quasi tutti dispongono di connettività alla rete e di un’applicazione di monitoraggio che permette di vedere in tempo reale quanta energia viene prodotta, consumata e accumulata, direttamente dallo smartphone.

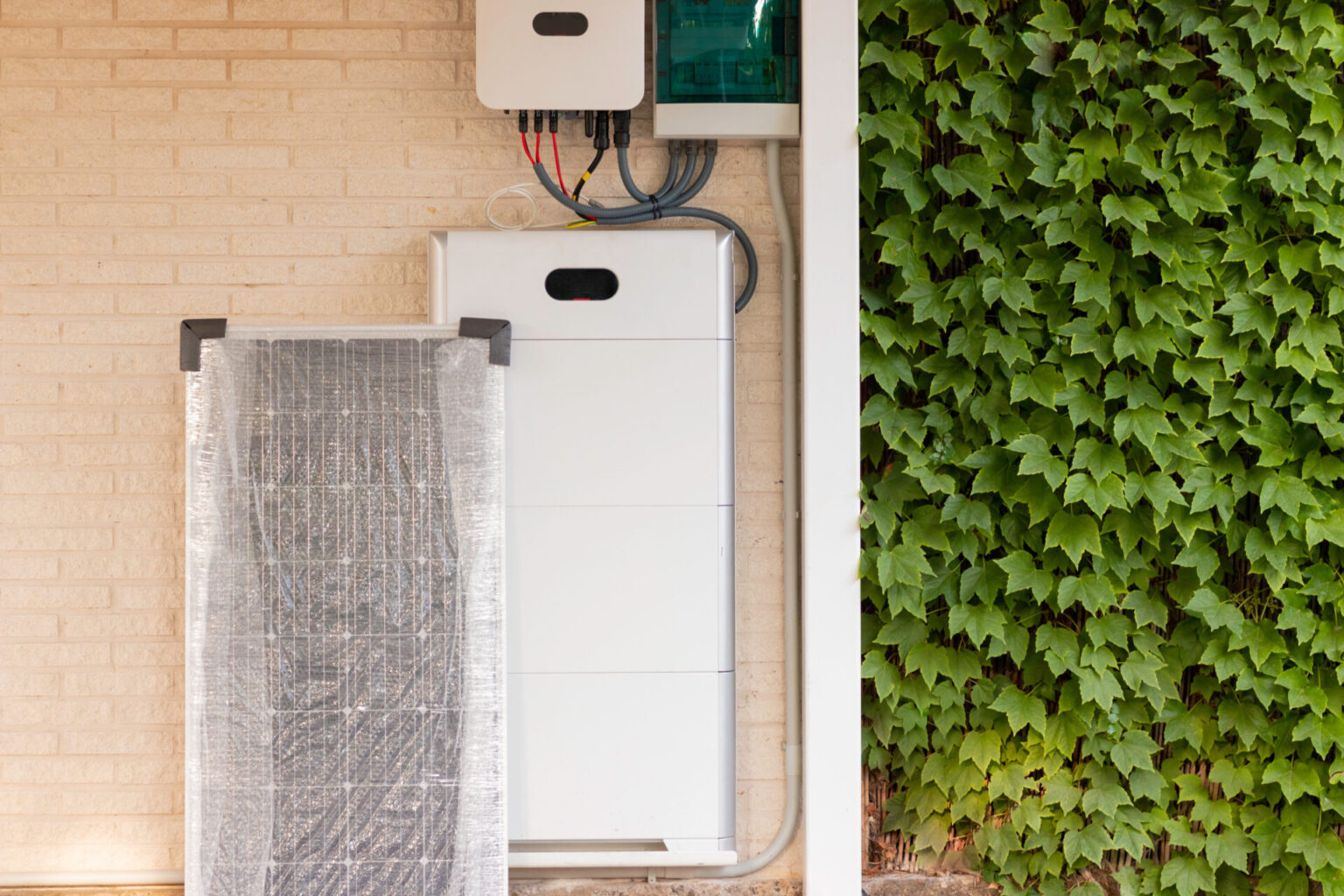

Le batterie fotovoltaiche (il sistema di accumulo): la riserva di energia quando manca il sole

Arriviamo ora al componente che distingue un semplice impianto fotovoltaico da un impianto fotovoltaico con accumulo: le batterie. Il sistema di accumulo consente di immagazzinare l’energia in eccesso prodotta dai pannelli durante le ore di sole, per poterla usare quando il sole non c’è (la sera, la notte o nei giorni molto nuvolosi). Senza accumulo, l’energia solare non autoconsumata verrebbe semplicemente immessa in rete e ceduta al gestore elettrico per un rimborso (meccanismo di Scambio sul Posto o, dal 2025, vendita al GSE tramite Ritiro Dedicato – ne parleremo più avanti). Con le batterie invece, quell’energia rimane a disposizione, elevando enormemente il tasso di autoconsumo e quindi l’indipendenza dalla rete.

Detto che non sono un componente obbligatorio di un impianto fotovoltaico, generalmente è conveniente installarle sia per avere una fonte di energia a disposizione quando non c’è il sole (la notte), sia quando ci sono blackout della rete elettrica.

Le batterie di accumulo sono quasi sempre agli ioni di litio (Li-Ion), simili come tecnologia a quelle delle auto elettriche o dei laptop, ma ottimizzate per cicli di carica/scarica lenti e profondi. In un impianto residenziale, si utilizzano tipicamente batterie modulari da pochi kWh ciascuna: ad esempio, 5 kWh, 10 kWh o 15 kWh. Una regola pratica per dimensionare l’accumulo è 1,5/2 volte la potenza dei pannelli fotovoltaici. Quindi un impianto fotovoltaico da 5-6 kW in una casa familiare spesso si abbina a batterie attorno ai 10 kWh di capacità totale, che in estate possono coprire quasi completamente il consumo notturno, mentre in inverno potrebbero bastare solo per una parte.

Le batterie moderne hanno una vita utile attorno ai 10-15 anni o qualche migliaio di cicli di carica/scarica completi. Generalmente i produttori garantiscono comunque dei valori di capacità abbastanza elevati anche dopo l’ipotetica vita utile della batteria (solitamente almeno il 70% della capacità iniziale dopo 10 anni o 5.000 cicli di carica/scarica).

Il vantaggio in termini di risparmio in bolletta è notevole, perché portano l’autoconsumo dal 20-30% di un impianto senza accumulo a anche oltre l’80%.

Qual è la differenza tra fotovoltaico e solare termico?

Spesso si fa confusione tra pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici, perché entrambi sfruttano il sole. Sebbene in questo articolo ci stiamo concentrando sul fotovoltaico, è importante fare un breve chiarimento a riguardo, infatti si tratta di tecnologie molto diverse e pensate per scopi diversi: il fotovoltaico produce energia elettrica, il solare termico produce calore (più precisamente acqua calda). Possiamo dire che fotovoltaico e solare termico siano in qualche modo complementari e in molti casi installarli entrambi permette di massimizzare i risparmi energetici.

Ad ogni modo, un pannello solare termico è essenzialmente un collettore che riscalda un fluido grazie al calore del sole. Questo calore viene poi trasferito all’acqua in un serbatoio tramite uno scambiatore, fornendo così acqua calda per uso sanitario (docce, rubinetti) e volendo anche a supporto del riscaldamento di casa. Questo sistema, più vecchio del fotovoltaico, ha un’efficienza molto alta nel convertire l’energia solare in calore (anche 70-80% come resa termica), ma quella forma di energia è utilizzabile solo per scopi termici.

Possiamo riassumere così il confronto:

- Produzione energetica: il fotovoltaico genera elettricità per qualsiasi uso (illuminazione, elettrodomestici, pompe di calore…), il solare termico genera direttamente acqua calda per usi sanitari o riscaldamento.

- Efficienza di conversione: più alta nel solare termico (80%) rispetto al fotovoltaico (20%), ma l’elettricità prodotta dal fotovoltaico è più flessibile nell’uso.

- Spazio richiesto: un pannello termico singolo spesso basta per acqua calda di una famiglia (circa 2-3 mq), mentre per un impianto fotovoltaico servono più moduli per avere potenza adeguata. Ad esempio, per 6 kW FV occorrono circa 30-40 mq di superficie sul tetto. Il termico quindi occupa meno spazio per quel compito specifico, il fotovoltaico ne richiede di più per coprire consumi energetici più ampi.

- Durata e manutenzione: entrambi durano a lungo. I pannelli fotovoltaici arrivano a 25-30 anni di vita utile, i pannelli solari termici in genere 20-25 anni (hanno componenti come circolatori, vasi d’espansione, fluidi termovettori che richiedono un minimo di manutenzione periodica). La manutenzione del termico può essere leggermente più impegnativa (controllo fluido, pressione, antigelo) rispetto al fotovoltaico che è quasi zero.

Come dimensionare un impianto fotovoltaico con accumulo

Vediamo un metodo semplificato per dimensionare un impianto fotovoltaico. Il primo passo è guardare quanta energia elettrica viene consumata attualmente e in quali fasce orarie. Sono dati che si possono ottenere dalle bollette. Una famiglia tipo di 4 persone consuma tipicamente tra 3.000 e 5.000 kWh all’anno. Chiaramente con riscaldamento o acqua calda elettrici (pompa di calore), o un’auto elettrica, i consumi possono salire anche a 7.000-10.000 kWh annui.

La potenza dei pannelli fotovoltaici (kW)

La potenza fotovoltaica (kW) va scelta in modo da coprire grossomodo quel fabbisogno annuale con la produzione. Un impianto ben orientato produce in Italia circa 1.100-1.500 kWh per ogni kW di potenza installata (valori più alti al Sud, più bassi al Nord). Quindi, come stima: 1 kW di pannelli copre 1.200 kWh/anno. È buona scelta sovradimensionare leggermente la potenza rispetto ai consumi attuali, sia per coprire eventuali aumenti di consumo futuri (es: acquisto di un’auto elettrica, passaggio a cucina a induzione, installazione pompa di calore), sia perché una parte dell’energia prodotta potrebbe comunque essere persa/ceduta in rete (impossibile autoconsumare il 100%).

Quindi con un consumo annuo di 5.000 kWh, una potenza di 6 kW è un buon compromesso.

Quanto spazio occupano i pannelli fotovoltaici?

Uno dei dubbi pratici più comuni riguarda lo spazio sul tetto (o giardino) necessario per installare i pannelli.

La risposta chiaramente dipende dal tipo di pannello usato, ma possiamo fare qualche ipotesi. Oggi i pannelli fotovoltaici standard hanno potenze intorno ai 350-450 Watt picco ciascuno e dimensioni di circa 1,7-2 metri quadri l’uno. Per semplicità: ogni kW di fotovoltaico occupa circa 5 metri quadri di tetto, se si usano moduli molto efficienti, fino a 6-7 mq se si usano moduli leggermente meno potenti. Questo vuol dire che:

- Un impianto da 3 kW (circa 8 pannelli da 400 W) occuperà circa 15-20 mq.

- Un impianto da 6 kW (circa 15 pannelli da 400 W) occuperà intorno a 25-30 mq.

- Un impianto da 10 kW (circa 25 pannelli da 400 W) avrà bisogno di circa 45 mq

Ovviamente bisogna avere una superficie utile di tetto di quelle dimensioni, ben esposta al sole. “Ben esposta” vuol dire preferibilmente orientata tra sud-est e sud-ovest, con inclinazione compresa tra 30°-35°. Anche i tetti piani funzionano bene a patto di installare strutture inclinate, che però allungano l’ombra e quindi richiedono distanze tra le file di pannelli (o ottimizzatori). Su tetto piano spesso si calcola che circa 10 mq sono necessari per 1 kW includendo spazi tra le file per non farsi ombra.

La capacità di accumulo ideale (kWh)

La capacità dell’accumulo (che si calcola in kWh) dovrebbe essere proporzionata all’energia in surplus generata di giorno e ai consumi notturni da coprire. Mettendo troppa batteria rispetto ai pannelli il rischio è di non caricarla mai al 100% e aver speso soldi per kWh non sfruttati. Al contrario se l’accumulo è sottodimensionato la batteria sarà saturata presto col risultato di prelevare molta corrente dalla rete.

Spesso per impianti fotovoltaici residenziali il rapporto ottimale è circa 1,5 – 2 kWh di accumulo per ogni kW di fotovoltaico. Quindi un impianto 5 kW si abbina bene con 7-10 kWh di batterie. Questo rapporto copre in estate quasi tutto, e in inverno garantisce un po’ di autonomia serale anche se la carica sarà parziale.

Quanto costa installare un impianto fotovoltaico con accumulo? Analisi di Costi, detrazioni e ritorno economico

Installare un impianto fotovoltaico con accumulo è un investimento economico importante, ma le detrazioni fiscali in vigore e i risparmi generati sul medio-lungo termine, lo rendono vantaggioso.

Il costo di installazione varia in modo significativo in funzione della potenza, della capacità di accumulo, della qualità dei componenti e della complessità dell’installazione. Per un impianto residenziale medio, della potenza di 6 kW con un sistema di accumulo di circa 10 kWh, il costo chiavi in mano (fornitura e installazione) si aggira mediamente tra 13.000 e 20.000 euro IVA inclusa.

Il costo del solo impianto fotovoltaico (senza batterie di accumulo) da 6 kW scende all’incirca tra 7.000 e 12.000. Dunque la presenza dell’accumulo tende ad aumentare la spesa di un 40-50% rispetto al fotovoltaico puro: ad esempio, una batteria da 10 kWh può incidere per 6.000-8.000 € sul totale.

Esempio pratico: il costo di un impianto fotovoltaico 6 kW con accumulo per una casa unifamiliare

Facciamo un esempio concreto per fissare le idee. Immaginiamo una casa unifamiliare con tetto ben esposto, consumi elettrici annui di 5.000 kWh e volontà di azzerare quasi la bolletta. Potrebbe essere adatto un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo da 10 kWh. Ipotizziamo l’utilizzo di pannelli monocristallini ad alta efficienza (circa 15 moduli da 400 W l’uno, per coprire 35 mq di tetto) e un inverter ibrido da 6 kW con batteria modulare al litio da 10 kWh.

- Pannelli: il prezzo dei moduli fotovoltaici è pari a circa 0,25€ – 0,40€ a Watt, pertanto per 6 kW (6000 Watt) il costo complessivo dei pannelli si attesta tra 1.500€ e 2.400€. Qui stiamo parlando della sola fornitura dei pannelli. A questo dobbiamo aggiungere le strutture di supporto e i cablaggi, che possiamo stimare più o meno nello stesso importo, quindi tra 1.500€ e 2.400€. Quindi per i pannelli, comprensivo di tutti i materiali necessari, siamo ad un importo variabile tra 3.000€ e 4.800€

- Inverter: per l’inverter, oltre alla qualità intrinseca, incidono anche gli “optional” come la connettività, la possibilità di gestire anche le batterie e la funzione di backup. Possiamo considerare un range tra 1.000€ e 1.500€

- Manodopera: è una voce di spesa significativa che dipende in gran parte dalla difficoltà di installazione. Un range realistico è tra 2.000€ e 3.500€.

- Costo del sistema di accumulo (batterie): Il prezzo delle batterie al litio è in discesa, ma ancora intorno a 500-800 €/kWh installato, pertanto una batteria da 10 kWh oggi può costare tra €6.000 e €8.000.

- Extra e pratiche: infine c’è da considerare i costi di progettazione e pratiche varie tipo pratiche comunali (se servono), connessione, collaudo, etc. Diciamo tra €1.000 e 2.000€.

Sommando le varie aliquote abbiamo quindi un costo compreso tra 13.000€ e 20.000€ per un impianto fotovoltaico con accumulo.

È sicuramente un importo significativo, però su questa spesa è possibile applicare gli incentivi che lo stato mette a disposizione.

Gli incentivi per il fotovoltaico

L’installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo può beneficiare di diverse forme di incentivi e agevolazioni. Il panorama normativo italiano prevede principalmente incentivi di tipo fiscale (detrazioni d’imposta) e aliquote IVA agevolate, oltre a eventuali contributi locali. Vediamo i principali:

Detrazione fiscale del 50% (Bonus Casa)

È l’incentivo più importante e accessibile per i privati, sotto forma di detrazione fiscale dalle tasse. È regolata dall’articolo 16-bis del TUIR (comma 1 lettera h) e per tutto il 2025 la percentuale di detrazione è pari al 50% sulle spese sostenute su un massimale di spesa di 96.000€ ad unità immobiliare. Ciò significa che metà del costo può essere recuperato sotto forma di sconto sulle tasse nei 10 anni successivi (10 rate annuali di pari importo).

A tal proposito bisogna evidenziare un aspetto importante: la legge di Bilancio 2025 ha introdotto una distinzione tra prima casa e seconde case. Per le abitazioni principali si continua ad applicare il 50%, mentre per le seconde case la detrazione è ridotta al 36%. Inoltre, salvo proroghe future, dal 2026 la detrazione scenderà al 36% per la prima casa e al 30% per le seconde case. La detrazione copre anche l’eventuale sistema di accumulo.

IVA agevolata al 10%

L’installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi edilizi con IVA ridotta. Invece dell’IVA ordinaria al 22%, si applica l’IVA al 10%. Se si tratta di nuova costruzione prima casa, l’IVA può scendere addirittura al 4%.

Fondo Nazionale per il Reddito Energetico (fotovoltaico domestico)

Facciamo un breve accenno anche al Fondo Nazionale per il Reddito Energetico (REN): è un programma statale che offre contributi a fondo perduto per l’installazione di impianti fotovoltaici domestici, dedicato alle famiglie a basso reddito. Per il biennio 2024-2025 sono stati stanziati circa 200 milioni di euro, di cui l’80% destinato alle regioni del Sud e delle Isole (oltre 100 milioni solo nel 2025).

Possono beneficiare del Fondo i nuclei familiari in condizioni di disagio economico, in particolare quelli con ISEE inferiore a 15.000 € (soglia elevata a 30.000 € per le famiglie con almeno quattro figli a carico), purché siano residenti e titolari di un valido diritto sull’abitazione e del relativo contratto elettrico.

L’agevolazione copre l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico residenziale destinato all’autoconsumo, finanziando integralmente i costi di pannelli e installazione e includendo i servizi obbligatori di polizza assicurativa multi-rischio, manutenzione e monitoraggio dell’impianto per almeno dieci anni. Invece non sono finanziati sistemi di accumulo (batterie), poiché il sistema è concepito per l’autoconsumo diretto e l’eventuale energia non utilizzata viene immessa in rete.

Le domande per ottenere il contributo vanno presentate online attraverso il Portale REN sul sito del GSE, nelle finestre temporali previste dai bandi ufficiali. Ad esempio, per il 2025 lo sportello telematico si è aperto a maggio e le richieste sono state accettate in ordine cronologico fino all’esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna area geografica. Il Reddito Energetico prevede che l’eventuale energia prodotta in eccesso sia ceduta al GSE per rifinanziare il Fondo stesso senza alcun compenso per il beneficiario. Nel 2025 i fondi destinati al Sud sono andati esauriti in poche ore dall’apertura delle domande.

Scambio sul Posto (SSP)

Più che un incentivo diretto, è un meccanismo di valorizzazione dell’energia prodotta e immessa in rete. Funziona così: se l’impianto fotovoltaico con accumulo produce più energia di quanta la casa ne consumi in un dato momento (tipicamente quando batterie già cariche e produzione eccedente), il surplus è immesso nella rete elettrica nazionale. Attraverso il regime di Scambio sul Posto, il GSE (Gestore Servizi Energetici) riconosce un contributo economico in conto scambio per quei kWh immessi, che in parte compensano i kWh prelevati dalla rete in altri momenti. Di fatto è come se l’energia in eccesso venisse “ceduta” e poi riacquistata quando serve, con un conguaglio economico annuale.

In sintesi, grazie a detrazioni e altri bonus, l’investimento iniziale in un impianto fotovoltaico con accumulo può ridursi drasticamente. Ad esempio, riprendendo il caso della villetta unifamiliare (prima casa) di prima, con costo stimato di circa 17.000€ (prendiamo la media tra 13.000€ e 20.000€), la detrazione del 50% permette di recuperare €8.500 (in 10 anni), portando il costo effettivo a circa €8.500. A questo beneficio si aggiungono i possibili ricavi dello scambio sul posto negli anni a seguire.

Calcolare il ritorno dell’investimento (Payback Period)

Ora cerchiamo di capire in quanti anni i risparmi in bolletta ripagano l’investimento nell’impianto fotovoltaico con accumulo. Questo periodo si chiama Payback Period.

Il calcolo del payback dipende da: costo effettivo sostenuto, detratto degli incentivi, e risparmio annuo che ottieni sulle bollette.

Riprendiamo l’esempio del paragrafo precedente. Per un impianto di 6 kW e 10 kWh di accumulo abbiamo:

- Costo di acquisto e installazione: 17.000€

- Detrazione complessiva: 8.500€ divisa in 10 rate annuali da 850€ l’una

La domanda da farci è: quanto risparmia all’anno una famiglia con un sistema così?

Abbiamo supposto consumi annuali di 5.000 kWh, prima pagati tutti in bolletta. L’impianto indicativamente produce circa 7.500 kWh/anno (ipotizzando una buona esposizione in Centro Italia, si può stimare una produzione di circa 1250 kWh per ogni kW installato, per ogni anno).

Grazie alle batterie l’autoconsumo può arrivare all’80%, cioè circa 6.000 kWh/anno, addirittura eccedendo il consumo ipotetico di 5.000 kWh (per nuovi consumi). I restanti 1.500 kWh vengono immessi in rete.

Se il prezzo dell’energia elettrica è mediamente €0,30/kWh (una tariffa domestica variabile), considerando il consumo precedente all’installazione del fotovoltaico, 5.000 kWh equivalgono a €1.500 risparmiati in bolletta ogni anno.

A questo risparmio si aggiungono i ricavi per l’energia immessa in rete. Il GSE paga circa €0,10/kWh col Ritiro Dedicato: 1.500 kWh immessi (l’eccesso lo calcoliamo sui consumi post-fotovoltaico), valorizzati fanno circa €150 annuali che il GSE corrisponderà. Dunque il beneficio totale annuo è dell’ordine di €1.500+€150=1650. Nel nostro caso stiamo un po’ più prudenti e ipotizziamo €1.400/anno di beneficio.

Sommando il beneficio annuale e la detrazione fiscale annua, avremo ogni anno, per i primi 10 anni, un beneficio di 1.400€ + 850€ = 2.250€.

A fronte di una spesa iniziale di 17.000€, l’investimento si ripaga completamente in 8 anni e dal nono anno in poi ci sarà un guadagno netto che per i primi due anni sarà pari a 2.250€ e successivamente sarà pari a 1.400€ all’anno (finiscono le detrazioni).

A ciò c’è da aggiungere che, limitando in modo sostanziale l’acquisto di energia dalla rete, ci si sta anche proteggendo dai rincari futuri dell’energia.

L’iter burocratico per installare un impianto fotovoltaico: semplificazioni, permessi e connessione alla rete

Oggi installare un fotovoltaico è molto più semplice dal punto di vista autorizzativo rispetto al passato, grazie a normative che lo classificano come intervento di edilizia libera in quasi tutti i casi.

Edilizia libera: quando non servono permessi per l’installazione dei pannelli fotovoltaici

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e-quater del Testo Unico dell’Edilizia (dpr 380/2001), l’installazione di impianti fotovoltaici rientra nell’edilizia libera, senza necessità di permessi edilizi. Tale previsione riguarda anche eventuali strutture fuori terra necessarie, purché funzionali all’impianto (es. pensiline fotovoltaiche, tettoie con pannelli, ecc.).

C’è da evidenziare che comunque alcuni Comuni richiedono una comunicazione di avvio lavori per attività libera.

Fanno eccezione solo i casi in cui l’edificio sia vincolato come bene culturale e/o paesaggistico per i quali è necessario un’autorizzazione della soprintendenza architettonica (nulla osta o autorizzazione paesaggistica).

Il Modello Unico per la connessione alla rete e le pratiche con il GSE

Un altro passaggio burocratico necessario è quello legato alla connessione alla rete elettrica nazionale. Anche qui ci sono state semplificazioni, oggi infatti è sufficiente presentare il Modello Unico per la connessione alla rete. In pratica, l’installatore compila online un modulo unificato dove inserisce tutti i dati dell’impianto, del proprietario, i dati catastali, etc., e lo invia telematicamente. Questo modulo funge da Comunicazione al Comune (se servisse), richiesta di connessione al Distributore e comunicazione al GSE per attivare convenzioni.

Il distributore, una volta ricevuto il Modello Unico, verifica che tutto sia in ordine e autorizza l’allaccio. La procedura prevede poi l’installazione di un contatore bidirezionale al posto di quello esistente (in realtà spesso e-distribuzione semplicemente configura il contatore elettronico esistente in modalità bidirezionale se è già telegestito).

Infine, con i dati del Modello Unico, il GSE prende in carico i dati per il Ritiro Dedicato (dal 2025).

È possibile avere il fotovoltaico in condominio?

Vivere in condominio non limita la possibilità di sfruttare l’energia solare. Certo, le dinamiche sono diverse perché il tetto è una parte comune e va condivisa. Esistono due strade: l’impianto condominiale centralizzato e l’impianto privato del singolo condomino.

L’impianto centralizzato per le utenze comuni: come ridurre le spese condominiali

Una prima opzione è installare un impianto fotovoltaico condominiale centralizzato sul tetto, a servizio delle utenze comuni (scale, ascensore, luci esterne, cancello elettrico, etc.). In questo caso il fotovoltaico diventa proprietà comune di tutti i condomini (in misura dei millesimi, come il tetto stesso) e i benefici vanno al condominio: riduzione delle spese per la bolletta delle parti comuni e magari un piccolo guadagno da Scambio sul Posto o RID per l’energia immessa.

Questa soluzione è spesso la più semplice da approvare, perché non tocca i singoli appartamenti ma riguarda un beneficio collettivo. Si delibera in assemblea (basta maggioranza semplice perché è un intervento di risparmio energetico su bene comune). Si dimensiona l’impianto in base ai consumi elettrici condominiali: spesso 3-6 kW sono sufficienti, perché le utenze comuni hanno consumi limitati (illuminazione scale a LED, ascensore qualche kWh, cancello e luci giardino). L’energia prodotta di giorno alimenta ad esempio l’ascensore, le luci se sono accese, e il surplus va in rete.

Il diritto all’impianto privato sul tetto comune: cosa dice la legge e come gestire gli spazi

La seconda opzione è quando un singolo condomino vuole mettere pannelli per il proprio appartamento sul tetto comune. La legge italiana garantisce questo diritto: ogni condomino può installare impianti rinnovabili su parti comuni, a proprie spese, purché non pregiudichi il diritto degli altri e non alteri la destinazione d’uso delle parti comuni (Art. 1122-bis Codice Civile). Significa che è possibile occupare una porzione di tetto per i pannelli privati, previa comunicazione all’amministratore, e l’assemblea non può negarlo salvo comprovati motivi tecnici.

Soluzioni alternative: i pannelli solari da balcone e altre opzioni per gli appartamenti

Non tutti i condomini hanno tetti agibili o utilizzabili. Per chi abita in appartamento senza possibilità di accesso al tetto, esiste comunque la via dei mini-impianti da balcone. Negli ultimi anni si sono diffusi i cosiddetti fotovoltaici plug & play: piccoli pannelli che si possono fissare sul balcone o terrazzo e collegare direttamente a una presa elettrica di casa tramite un micro-inverter integrato. Questi dispositivi se di potenza fino a 350 W possono essere installati senza pratiche, anche se è in discussione l’ipotesi di elevare tale limite a 800 W come da direttive europee.

Un pannello da balcone da 300 W può produrre circa 250-300 kWh l’anno, con un risparmio stimato di €60-€90 l’anno, in base al costo kWh.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): il futuro della condivisione energetica

Legate al fotovoltaico ci sono le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), gruppi di utenti (famiglie, imprese, enti locali) che si associano per condividere l’energia prodotta da impianti rinnovabili locali, ottenendo incentivi per l’energia che scambiano tra loro. È un modello collaborativo reso possibile dalle direttive UE e recepito anche in Italia.

Prendiamo ad esempio un paese dove il municipio ha un grande fotovoltaico sul tetto, la scuola ha un altro impianto, e varie case hanno i loro. Se tutti questi soggetti creano una comunità energetica, l’energia prodotta in eccesso da uno e consumata da un altro non passa più come vendita/acquisto sul mercato, ma viene considerata energia condivisa nella comunità, incentivata con un contributo statale. Il GSE infatti riconosce un incentivo su ogni kWh di energia rinnovabile condivisa tra i membri. Questo significa che se, ad esempio, un impianto della comunità energetica produce in quel momento più di quanto consuma e un altro utente della comunità sta comprando corrente dalla rete, quell’energia viene “matchata” e conteggiata come condivisa, e la comunità ottiene un pagamento per averla condivisa.

Le comunità energetiche sono ancora nelle prime fasi di implementazione concreta in Italia ma il trend è chiaro: il futuro è la condivisione locale dell’energia. Questo è anche il motivo del tramonto dello Scambio sul Posto: l’Europa preferisce che l’energia in surplus venga o accumulata (autoconsumo differito) o condivisa con altri utenti locali, piuttosto che “regalata” alla rete in cambio di sconti.

Conclusioni e Domande Frequenti (FAQ)

In questo lungo articolo abbiamo esplorato gli aspetti principali legati all’impianto fotovoltaico con accumulo. Chiudiamo rispondendo ad alcune domande che molti si pongono prima di installare un impianto fotovoltaico e a cui non abbiamo ancora dato risposta.

Posso installare l’accumulo in un secondo momento?

Sì, è possibile. Ideale sarebbe prevederlo fin dall’inizio (installando un inverter “ibrido” predisposto per batterie), ma è possibile aggiungere un accumulo successivamente su un impianto fotovoltaico esistente. Ci sono due modalità principali: accumulo in AC e accumulo in DC.

Gli accumuli in AC si collegano sul lato AC dell’impianto, praticamente all’impianto di casa, monitorando produzione e consumo e caricando/scaricando indipendentemente. Questo li rende adatti per retrofit su qualsiasi fotovoltaico esistente, anche incentivato, senza toccare l’impianto originario.

Gli accumuli in DC invece richiedono un inverter ibrido (o un secondo inverter dedicato alla batteria) collegato al campo fotovoltaico. In questo caso, aggiungere batterie richiede di comunicare al gestore di rete e al GSE la modifica.

Qual è il rendimento dei pannelli fotovoltaici in inverno?

I pannelli producono anche in inverno, ma chiaramente meno rispetto all’estate. Ci sono due fattori determinanti: meno ore di luce e sole più basso (quindi irraggiamento minore), e spesso più nuvole. In pieno inverno un impianto può produrre anche solo il 20-30% di quanto produce in piena estate. Ad esempio, un 6 kW a Roma potrebbe fare 30 kWh al giorno a giugno e 6-10 kWh al giorno a dicembre-gennaio.

Comunque, nelle belle giornate invernali fredde e limpide, i pannelli lavorano bene (anzi, rendono meglio col freddo perché le celle hanno più efficienza a temperature basse). Il problema è che le giornate sono corte: alle 17 è già buio, quindi con meno ore utili.

D’inverno pertanto è normale non coprire tutti i consumi. Però anche in quei mesi il fotovoltaico aiuta ad abbassare la bolletta diurna e, se c’è accumulo, a dare almeno qualche ora di autonomia la sera. Per dare una stima, in inverno ci si può aspettare circa 1/3 dell’energia rispetto all’estate.

Quanto dura un impianto fotovoltaico? E le batterie?

I pannelli fotovoltaici durano facilmente 25-30 anni e oltre. La loro produzione calerà gradualmente col tempo (circa -0,5% all’anno, quindi dopo 20 anni la produzione sarà circa il 90% della potenza iniziale, dopo 30 anni l’85%), ma continueranno a funzionare. Quindi possiamo dire che la vita utile dei moduli è almeno 30 anni.

L’inverter e le batterie al litio invece hanno una vita attesa attorno a 10-15 anni a seconda dell’uso. Molti produttori garantiscono ad esempio 6.000 cicli al 70% di capacità residua: con un ciclo al giorno, 6.000 cicli sono circa16 anni.

Quindi:

- pannelli circa 30 anni;

- inverter circa 15 anni;

- batterie circa 10-15 anni.

© Riproduzione riservata.